NEWS & Topics

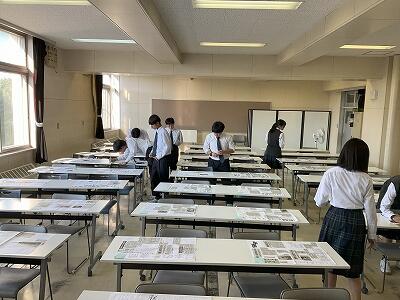

1年生が新聞切り抜き作品を制作しました【総合的な探究の時間】

1学年の総合的な探究の時間の一環として、生徒たちは新聞切り抜き作品を制作しました。各作品には、工夫が凝らされ、丁寧に仕上げられたものばかりです。相互評価を実施し、その中で上位に選ばれた作品は、「新聞切り抜き作品コンテスト」に応募する予定です。 作品を制作した生徒たちからは、「わからない用語があったときは、その都度調べて理解を深めた」、「異なる日付の記事を時系列順に整理することができた」、「新聞を読む習慣がつき、社会問題や時事に対する関心が以前より高まった」などの感想が寄せられました。

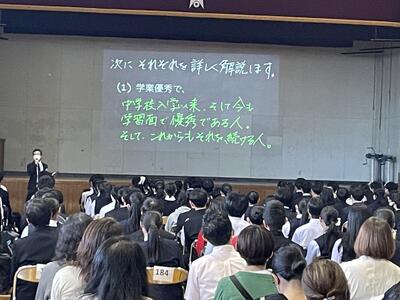

令和6年度 学校説明会 【総務部】

令和6年度「学校説明会」

9月25日(水)26日(木)で学校説明会実施。

2日間で参加いただきました中学生が377名・保護者様が168名となりました。

進路に関することや学習に関わることなどの説明と、生徒会長から学校行事や生活の様子などを説明。

授業見学や校内見学、放課後には各部活動の見学を実施しました。

第46期生徒会役員選挙【生徒会執行部】

第46期生徒会役員選挙演説会・役員選挙

9月20日(金)生徒会役員選挙実施

第45期生徒会会長 奥山翔仁さんから 第46期生徒会会長 谷口碧さんに

変わります。

大会報告 【女子バドミントン部】

全十勝秋季大会 1部シングルス優勝

詳細はこちら

学校案内2025

学校案内パンフレット2025(令和7年)年ができました。

こちらから→学校案内パンフレット

英語弁論大会【高文連】

9月13日(金)、とかちプラザにて、第45回北海道高等学校英語弁論大会十勝地区大会兼第25回北海道高等学校英語弁論大会全道大会十勝地区予選会が行われ、緑陽高校からは3名の生徒が日頃の成果を発表するために出場しました。その結果、最優秀賞を沼口さん、優秀賞を棧さん、審査員特別賞を坂田さんが受賞しました。沼口さんと棧さんは、10月27日(日)に札幌で行われる全道大会に出場予定です。

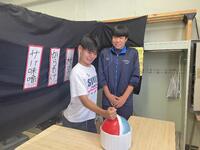

防災避難訓練【総務部】

令和6年度 防災避難訓練実施

9月11日(水)避難訓練を実施しました。防災意識を高めるためにこの日は「1日防災学校」とし朝授業で、「しゃがむ」「机の下に隠れる」「待つ」という、地震時に命を守るための3つの基本行動を練習し、また、避難訓練時に必要な4つの重要な行動についても再確認し、防災意識を高めました。

さらに、物理基礎の授業では波の伝わり方、重心と転倒の関係について学び、英語の授業では、災害時に外国人の方を支援するために役立つ英語のフレーズを学び、会話練習なども行いました。実際の訓練では十勝広域消防事務組合帯広消防署南出張所の消防士の指導のもと、全校生徒と教職員全員が5分以内に避難を完了し、「迅速な避難ができて素晴らしい」との評価をいただきました。各教室に戻った後は、災害時の避難行動や、日常的の備えについて改めて学び、意見を交換しました。いざという時にしっかりと活かしてくれることを期待しています。

授業【実業英語】

3年生の実用英語の授業では、様々なことに挑戦しています。今回は、英語で緑陽高校の学校紹介動画を作成しました。実用英語を選択している15名の生徒が、3つのチームに分かれ、「海外の学生を緑陽高校に留学したいと思わせる魅力的な動画」をテーマに作成しました。作成した動画は、ニュージーランドのセイント・ケンティガン・カレッジで日本語を学んでいる生徒にZoomを通して見てもらいました。「とっても良かったよ」、「制服が可愛いね」、「コンビニを紹介するのはどうして?」など色々なコメントを頂きました。また、発表終了後は、日本語と英語を交互に話しながら交流を楽しみました。今後も色々なことに取り組んでいく予定です。

男子ソフトテニス部 新人戦報告

R6十勝支部新人大会(8月17.18日)の結果報告

ダブルス 優勝 詳細はこちら

進路指導より

保護者の皆様へ

【いじめ対策委員会】第1回いじめアンケート(6月)結果について

女子バドミントン

夏季大会 シングルス優勝

詳細はこちら

令和6年度 第18回進路別学校説明会

令和6年7月19日(金)

令和6年度第18回進路別学校説明会を全学年対象に実施

総合的な探究の時間の一環として、全校生徒を対象とし、学年毎に応じた進路に関する意識を

高揚させることや、多くの学校の情報や状況を把握する機会を設け、生徒自身が直接得た情報から

進路を選択する機会となるよう実施。

詳細→進路指導ページ

1学年 ネット・スマホ安心安全講話

1学年対象 「ネット・スマホ安心安全講話」

令和6年7月17日(水)

講師:十勝毎日新聞社取締役 伊東 肇 氏

演題:スマートフォンおよびインターネットの適切な利用について

スマートフォン及びインターネットを利用する際に起こりうるトラブルとその危険性を認識し、

安心・安全に利用するための知識と理解を深める講演となりました。

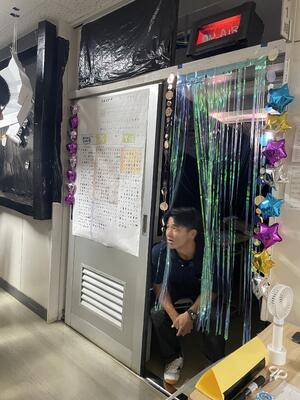

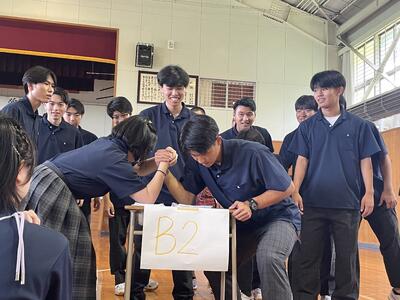

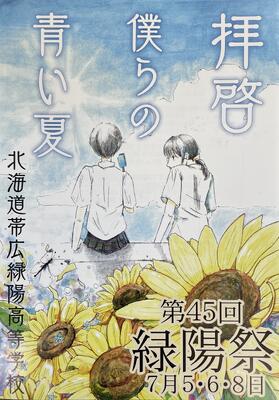

第45回 緑陽祭 「拝啓 僕らの青い夏」

学校祭2日目

クラス展示・バザー・生徒会企画

第45回 緑陽祭 「拝啓 僕らの青い夏」

学校祭2日目

吹奏楽部演奏

書道部パフォーマンス

第45回 緑陽祭 「拝啓 僕らの青い夏」

学校祭1日目7月5日(金)仮装パフォーマンス・ジンギスカン

第45回 緑陽祭 「拝啓 僕らの青い夏」

いよいよ前日となりました。

本校の一般公開は6日(土)10:30~13:30 までとなっております。

十分な駐車スペースがございませんので乗合せなどご協力ください。

また、近隣の商業施設等への駐車はご遠慮ください。

第45回 緑陽祭 「拝啓 僕らの青い夏」

7月3日(水)学校祭まで・・・

第45回 緑陽祭 「拝啓 僕らの青い夏」

7月2日(火)学校祭まで・・・

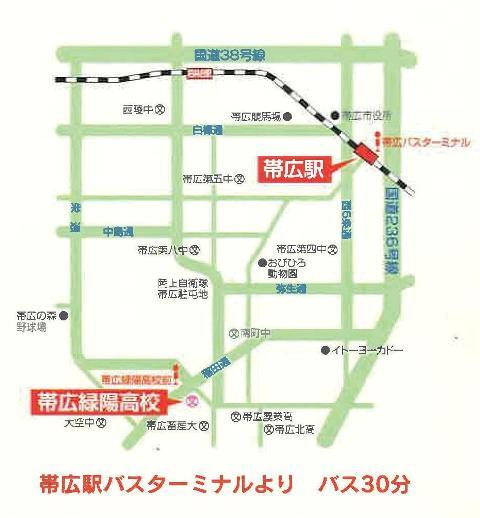

〒080-0861

北海道帯広市南の森東3丁目1-1

TEL :0155-48-6605(職員室)

0155-48-6603(事務室)

FAX: 0155-48-6603

E-mail::obihiroryokuyou-z0@

hokkaido-c.ed.jp

帯広駅からの交通機関

帯広バスターミナル

9番のりば 運行系統70番 大空団地線

緑陽高校前下車

11番のりば 運行系統28番 環状線北廻り

緑陽高校前下車

バス時刻や運賃・経路等の詳細は

十勝バスのサイト >「路線バス」>「時刻・運賃検索」をご覧ください。

このホームページは、北海道帯広緑陽高等学校が教育利用を目的として運営している公式ページです。このサイトに含まれる画像・内容の無断転載・営業誌掲載はお断りします。

Copyright(c)2017 Obihiro Ryokuyo High School All Rights Reserved